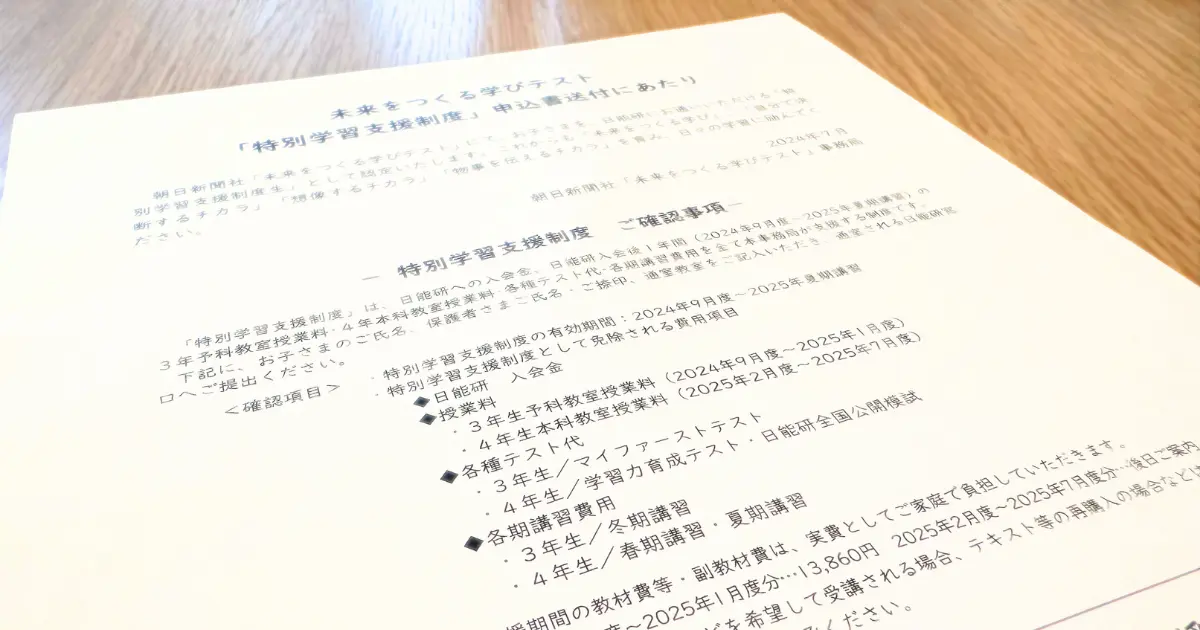

現在、ありがたいことに特別学習支援制度の利用して、日能研に通わせていただいております。

テキスト代の負担のみで小3の9月(後期)から夏期講習まで通うことができる制度です。

長女の中学受験2025の経験と結果と、次女の性質を踏まえて受験プランを練りました。

受験までのざっくりプラン

現在、ありがたいことに特別学習支援制度の利用して、日能研に通わせていただいております。

Mクラスに所属していて、成績はクラスの上位あたりにいるっぽいです。

偏差値は現在4科平均で約60くらい。

出された宿題はやれるだけやっていますが、無理はしていません。

2日くらいで終わらせられる量以上はやらないようです。

基本的に通塾はしない

小4の夏期講習までは特別支援制度の適用範囲なので通いますが、それ以降は辞める予定をしています。

本人は拘束時間の長さにすでに辞めたくてたまらない様子。

家でも学習できるタイプの子なので、私も負担が減るし嬉しいです。

代わりに、進研ゼミのオプション講座(考える力・プラス 中学受験講座)を受講します。

↑中学受験講座以外にもオプション講座がたくさんあるので、暇を持て余しているタイプの子に合っていると思います。

習いごとより断然安いんですよね。

公開模試で立ち位置を確認

慣れ親しんだ日能研の公開模試で立ち位置の確認をするようにします。

現在の偏差値以下の学校しか受けないと思うので、いわゆる難関対策は無理してやっていくつもりはありません。

通うには我が家からだとアクセスが悪い&ちょっと遠いかなと感じるためです。

季節講習は受ける予定

季節講習はこれからより拘束時間が増えるため辛くなるんじゃないかなと思うんですが、次女本人としては最低限必要なプロセスと考えているようで「行く」と言っています。

長女の時は、”分からない”を減らしてほしい、”できる”を増やしてほしいと思ってなるべく休ませずに行かせました。

が、次女の時は分かるなら少々休んでもいいかなくらいにゆるい気持ちで向き合えています。

次女は長女と違って塾でもお友達を作らないので、行ってもあまり楽しくないっていうのも大きいですね。

4〜5年は基礎がためをして無理をしない

4〜5年生では基礎がためをして、無理をし過ぎないようにしようと思っています。

基礎をしっかりとできていたら、ある程度の学校の受験に柔軟に対応できそうだと、長女の1月の取り組みを見ていて感じました。

長女の時は、「そこからやらなきゃいけないのかぁ〜」とずっこけることも多々ありました。

同時に最後の冬期講習でメキメキできなかった問題ができるようにもなってはいました。

このラストスパートをより大きな成果に繋げるには基礎がより固められていたほうがいいので、次女はとにかく基礎、たまに応用くらいでゆるくやっていきたいという考えです。

↑たまにアシストするくらいで、自力で進めることができています。

スモールステップなので、無理がなくていいなと今のところ感じています。

6年の時は志望校によって通塾も検討

これから長女の時には行かなかった学校も視野に入れて学校見学や文化祭に参加していこうと思っています。

そこで次女が「ここに行きたい!」と思える学校に出会えたら、偏差値やその学校の入試対策として通塾も必要になるかもしれません。

私が見てあげられなくなる可能性があるので…。

その時には次女自身が判断するかなとも思っています。